Worte verkümmern zur Endung

Ein Beispiel kann eine ungefähre Vorstellung geben, wie sich Sprache und grammatische Wortendungen entwickelt haben. Nehmen wir unsere Vergangenheitsformen bei den regelmäßigen Verben. Wir hängen ein –te an: Ich sag-te, ich koch-te usw. Die Sprachforscher gehen davon aus, dass dieses te, dieser t-Laut ursprünglich ein eigenständiges Wort war, das mit der Zeit zu einer Endung verkümmerte.

Dieses ursprüngliche Wort ist wohl verwandt mit unserem Wörtchen „tut“ oder „tat“. "Ich redete“ war demnach im Protogermanischen ein Ausdruck – wie wenn man heute sagen würde: „Ich reden tat“, der dann zu einem Wort mit Endung – „redete“ – verschliffen wurde.

Ein anderes Beispiel: Wir kennen alle die Vorsilbe „un-“: unglücklich, Unsitte, ungefähr. Dieses un-, mit dem wir so viele Wörter in ihr Gegenteil verkehren können, war ursprünglich ein verkürztes „ohne“. Das Wörtchen „ungefähr“ ist vom Ursprung her genau das, was wir von der Lottofee kennen: nämlich eine Zahl „ohne Gewähr“.

Das sind nur kleine Beispiele, die aber vielleicht einen Eindruck geben, wie man sich die Sprachentwicklung vorstellen muss.

Wie erklärt man sich die Fälle: Genitiv, Dativ usw.?

Im Grunde ähnlich. Es gibt ein Bedürfnis, bestimmte Situationen zu unterscheiden: Beißt der Hund den Mann oder der Mann den Hund? Die Frage ist: Wie unterscheidet man das? Entweder durch die Satzstellung – wie heute im Englischen – oder aber durch Wortformen, also Endungen. Man kann sich vorstellen, dass das genauso war wie bei den Verben, dass also die Genitiv-Endung ursprünglich ein eigenständiges Wort war, eine Art Besitzindikator. Oder dass die Dativ-Endung in den verschiedenen Sprachen ursprünglich so etwas ausgedrückt hat wie „für“ – denn das drückt der Dativ ja in der Regel aus, dass etwas jemandem zusteht.

Werden Sprachen immer einfacher?

Tatsächlich werden Sprachen nicht immer nur einfacher, sondern es gibt auch heute noch Entwicklungen in beide Richtungen. Auf der einen Seite gibt es das Phänomen, dass bestimmte Elemente der Sprache einfacher werden, reduzierter.

Ein Beispiel im Deutschen wäre das Verschwinden des Dativ-e. Man sagt heute kaum noch: Ich befinde mich „im Hause“ und gebe mich dem „Spiele“ hin; dieses Dativ-e ist aus der Mode gekommen. Aber solche Vereinfachungstendenzen gehen immer nur solange, wie es dadurch nicht zu Missverständnissen kommt. Sobald Missverständnisse drohen, wird das an anderer Stelle kompensiert.

Dazu ein Beispiel aus den romanischen Sprachen: Vergleichen wir das Spanische mit dem Französischen. Im Spanischen ist es wie ursprünglich im Lateinischen: Sie brauchen im normalen Satz keine Personalpronomen. Nehmen wir das Wort „Pensar“: Wenn ich das konjugiere – pienso, piensas, piensa – lassen sich durch die Verb-Endung die Personen ich, du, er, sie, es etc. klar auseinanderhalten. Im Französischen wird die ursprüngliche Wortendung gar nicht mehr ausgesprochen. Je pense, tu penses, il pense – das klingt alles gleich. Deshalb brauchen die Franzosen das Personalpronomen, um unterscheiden zu können, um wen geht’s jetzt eigentlich?

Die Verbformen haben sich einerseits stark vereinfacht, aber durch das zusätzliche Personalpronomen ist es wieder komplizierter geworden. So entwickelt sich Sprache.

Buchtipp

- Steven Pinker: Wörter und Regeln – Die Natur der Sprache

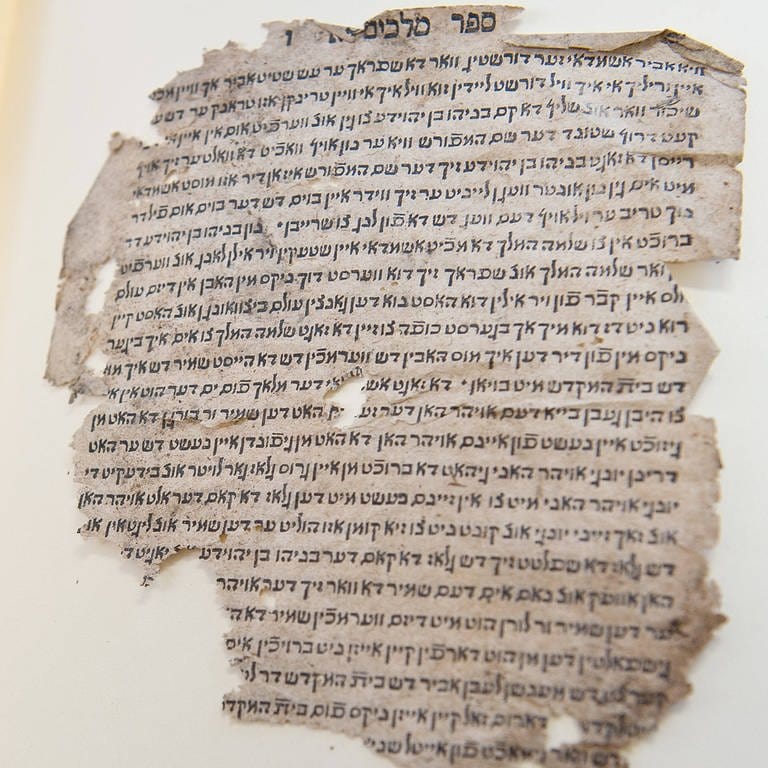

Sprache Wie ist Jiddisch entstanden?

Das Jiddische hat sich aus dem Mittelhochdeutschen entwickelt, doch ansonsten liegen die Ursprünge im Dunkeln. Es gibt kaum Quellen aus der Zeit vor 1350. Zumindest die Struktur des Jiddischen spricht für eine Herkunft im oberdeutschen Raum, also im Sprachgebiet des Alemannischen, vor allem aber Bairisch-Österreichischen bis hin zum Böhmischen. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Namenforschung Warum enden schwäbische Ortsnamen oft auf "-ingen"?

Das -ingen ist eine Wortendung, die eine Zugehörigkeit ausdrückt – fast immer zu einer bestimmten Person, einem Anführer. So lebten in Sigmaringen die Angehörigen eines Sigmars. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.