Lange bestand die These, Deutschland habe nichts mit Sklaverei zu tun gehabt, Deutsche seien nicht am internationalen Sklavenhandel beteiligt gewesen. Die Journalisten Jasmin Lörchner und Frank Patalong widerlegen diese These in ihrem neuen Buch „Die Sklaverei und die Deutschen“. Grund für die jahrzehntelange Verdrängung sei unter anderem, dass Deutschland nur für kurze Zeit Kolonialmacht war, sagt Jasmin Lörchner in SWR Kultur.

Holocaust-Aufarbeitung überschattete das Thema Sklaverei

„In Deutschland hat man sich lange an dem viel größeren historischen Unrecht, dem Holocaust, abgearbeitet“, so Lörchner. Aktuell steige das öffentliche Interesse an der deutschen Kolonialgeschichte jedoch.

Waren aus den Kolonialländern wurden am Ursprungsort von versklavten Arbeiterinnen und Arbeitern produziert oder geerntet. In der frühen Neuzeit habe es in Deutschland auch Fürstinnen und Fürsten gegeben, die versklavte Menschen mit schwarzer Hautfarbe als Hausangestellte beschäftigten.

Wirtschaftsfaktor Menschenhandel

„Denen ließ man auch ein bisschen Bildung zukommen und rühmte sich dann, dass man ihnen eigentlich etwas Gutes tat“, sagt Lörchner. Diese Menschen seien jedoch meist auf afrikanischen Sklavenmärkten gekauft worden.

Bereits im Mittelalter sei Menschenhandel für die Franken ein Wirtschaftsfaktor gewesen. „Deswegen gibt es in der Forschung die These, dass die wirtschaftliche Grundlage auch auf Menschenhandel gelegt wurde, und das gilt auch für deutsches Gebiet“.

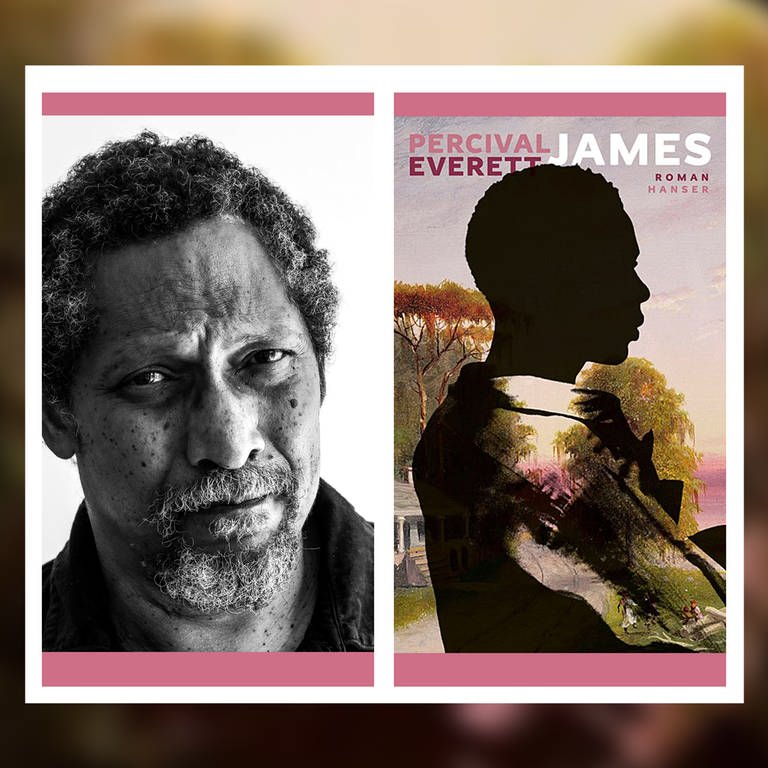

Buchkritik Percival Everett – James

In Percival Everetts neuem Roman „James“ wird Mark Twains „Huckleberry Finn“ ganz neu erzählt. Und zwar aus der Perspektive des Sklaven Jim.

Klassiker der Literaturgeschichte Toni Morrisons Roman "Menschenkind" – Leidensweg einer Sklavin

Der berühmte Roman "Menschenkind" der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison erforscht die Vergangenheit der Afroamerikaner – und die Wurzeln rassistischer Gewalt, die bis in die Gegenwart reichen..

SWR2 Wissen: Aula Deutsche Kolonialgeschichte – Endlich wird sie aufgearbeitet

Langsam findet die deutsche Kolonialzeit in Afrika Beachtung in der deutschen Öffentlichkeit. Straßennamen wie "Mohrenstraße" oder die Rückgabe enteigneter Kulturgüter sind nur ein paar Streitpunkte. Gespräch mit Andreas Eckert.

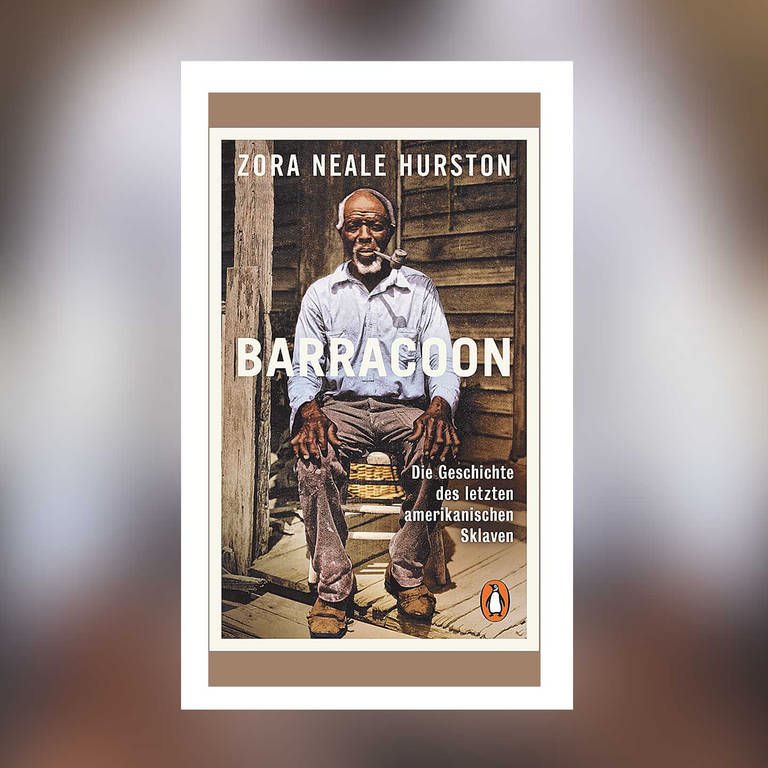

Buchkritik Zora Neale Hurston - Barracoon. Die Geschichte des letzten amerikanischen Sklaven

1927 machte sich die afroamerikanische Schriftstellerin Zora Neale Hurston auf die Reise von New York nach Alabama, um über das Leben von Cudjo Lewis zu berichten; dem letzten Überlebenden des transatlantischen Sklavenhandels. Knapp einhundert Jahre hat es gedauert, bis ihr Buch "Barracoon: Die Geschichte des letzten amerikanischen Sklaven" veröffentlicht wurde. Warum? Das erfahren die Leserinnen und Leser in diesem außergewöhnlichen Zeitzeugenbericht über den Verlust von Heimat und den langen Schatten der Sklaverei.

Rezension von Sharon Hodge.

Penguin Verlag, 224 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-328-60130-2

Wirtschaft Sklaverei heute – Arbeitsmigration und Menschenhandel

Viele Menschen haben keine Wahl, sie schuften in ausbeuterischen und gewaltvollen Arbeitsverhältnissen: bei der Obst- und Gemüseernte, in Schlachthöfen oder in der Rohstoffgewinnung.

120 Jahre Aufstand gegen deutsche Kolonialmacht Historiker: Herero-Völkermord war Vorstufe zum Holocaust

120 Jahre nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes der Herero drängt der Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer, historische Lehren aus diesem Genozid zu ziehen. Zimmerer betont im Gespräch mit SWR2, die Tatsache, dass deutsches Militär einen ersten Vernichtungskrieg schon vor 120 Jahren in den Kolonien geführt habe, müsse in Zusammenhang gebracht werden mit dem Holocaust und auch dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Zwei Genozide und einen Vernichtungskrieg innerhalb von 40 Jahren, dass müsse kritisch aufgearbeitet werden.

Geschichte kann man nicht reparieren

Seit 2021 erkennt die Bundesregierung die Verbrechen an den Herero und Nama als Völkermord an. Historiker Zimmerer weist aber darauf hin: Es sei problematisch, dass im Gegensatz zur Bundesregierung der Bundestag zwar die Völkermorde an den Armeniern und an den Ukrainern anerkenne, den an den Nama und Herero aber bis heute nicht: „Natürlich sagen Leute weltweit, dass der Bundestag sich leichter tut, die Verbrechen anderer anzuerkennen, als die eigenen.“

Abkommen selbst könnte helfen

Das von der deutschen und der namibischen Regierung ausgehandelte Abkommen könnte, so Historiker Zimmermann, durchaus helfen, den Nachfahren der Opfer zu einem besseren Leben zu verhelfen und dafür sorgen, „dass sie nicht über Generationen in einer Armut hängen, die von den Deutschen mitverursacht wurde“. Problem sei, so Jürgen Zimmerer: Die Nachkommen der Opfer wollten dieses Abkommen mehrheitlich nicht, weil ihre maßgeblichen Sprecherinnen und Sprecher bei der Aushandlung nicht dabei waren.

Herero und Nama klagen gegen Abkommen

Dass Vertreter der Nama und Herero nicht mit am Verhandlungstisch gesessen hätten, sei eine diplomatische Dummheit erster Ordnung, so Historiker Zimmerer. Wenn man Aussöhnung wolle, sei es „eine absurde Vorstellung, dass die Nachkommen der Opfer klagen, dass dieses Abkommen nicht in Kraft tritt, während die Nachfahren der Täter in der Form der Bundesregierung sagen, wir ziehen das jetzt einfach durch, auch wenn ihr das nicht wollt“. Namibia war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie. Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche Truppen zehntausende Herero und Nama.